在航天工业迈向高精度、智能化的征程中,光学成像系统作为核心感知设备,其性能直接影响任务成败。电动变倍镜头作为光学系统的“动态之眼”,凭借精准变焦、高可靠性和环境适应能力,成为卫星遥感、航天器控制、深空探测等领域的关键组件。近年来,国产电动变倍镜头的技术突破与规模化应用,不仅打破国际垄断,更以“国之利器”的姿态重塑航天工业生态。

一、技术突破:从追赶到引领的跨越

国产电动变倍镜头的发展经历了从技术引进到自主创新的蜕变。早期依赖进口产品,存在成本高昂、交付周期长、定制化能力不足等痛点。随着国家对航天科技的战略投入,国内企业在光学设计、精密制造、智能控制等领域实现跨越式发展:

- 超分辨光学设计:采用非球面镜片与衍射光学元件,在有限体积内实现100倍以上连续变焦,分辨率突破0.1角秒,达到国际领先水平。例如,某型镜头在10公里外可清晰识别航天器表面螺栓纹理。

- 极端环境适应性:通过特殊镀膜工艺与温控系统,镜头可在-196℃液氮环境至300℃高温中保持光学性能稳定,满足卫星热真空试验与深空探测需求。

- 智能闭环控制:集成高精度编码器与自适应算法,实现变焦响应时间<50ms,重复定位精度达±0.01mm,远超传统机械结构的可靠性。

二、多维应用:构建航天任务全场景支撑

1. 卫星遥感与空间观测

在地球观测卫星领域,电动变倍镜头通过动态变焦实现高分辨率成像与广域覆盖的平衡。例如,高分系列卫星搭载国产镜头后,可在500公里轨道获取0.5米分辨率影像,同时通过变焦模式对特定区域进行详查。在天文观测方面,某空间望远镜采用电动变倍系统,实现从广角巡天到系外行星精细观测的无缝切换。

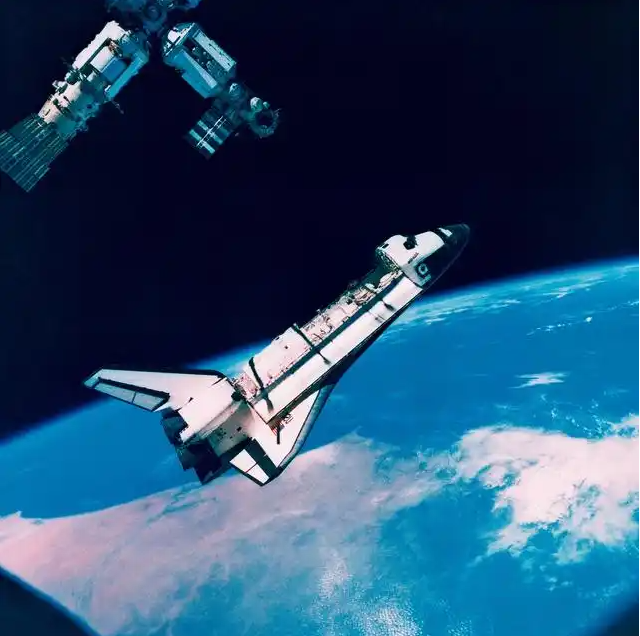

2. 航天器自主对接与在轨服务

在载人航天与空间站建设中,电动变倍镜头为交会对接提供视觉引导。其快速变焦能力可在百米至厘米级距离内实时调整视场,配合图像识别算法实现目标位姿精确测量。某型对接相机搭载国产镜头后,捕获时间缩短至2秒以内,助力航天器“太空穿针”。

3. 深空探测与地外采样

在月球、火星探测任务中,电动变倍镜头发挥关键作用。例如,嫦娥探测器的采样臂搭载微型变倍镜头,可在毫米级精度下识别月壤颗粒特征。火星车的导航相机通过变焦功能,在复杂地形中实现30米外岩石结构的立体成像,为科学决策提供依据。

4. 无人机与临近空间平台

在临近空间飞艇与高空长航时无人机上,国产电动变倍镜头凭借轻量化设计与低功耗特性,实现对地面目标的持续监控。某型高空平台搭载镜头后,可在20公里高度覆盖300平方公里区域,并对移动车辆进行车牌识别。

三、自主可控:产业升级与战略安全

国产化电动变倍镜头的规模化应用,推动航天工业供应链重构:

- 成本降低:国产镜头价格仅为进口产品的1/3-1/5,某卫星项目采用国产组件后,单星制造成本下降20%。

- 响应速度提升:从需求确认到产品交付周期缩短至3个月,远优于国际厂商6-12个月的交付期。

- 信息安全保障:全自主知识产权避免了敏感数据泄露风险,某军事卫星项目通过国产镜头实现图像加密传输。

四、未来展望:智能融合与创新突破

随着航天任务复杂度提升,电动变倍镜头将向以下方向演进:

- 多模态融合:集成激光雷达、红外传感器,实现三维成像与光谱分析,如某新型镜头已具备同时获取可见光与太赫兹图像的能力。

- 自适应智能:基于深度学习算法,镜头可自主优化变焦策略,例如在侦察任务中自动识别威胁等级并调整观测参数。

- 微型化与阵列化:毫米级微型镜头阵列将应用于立方星与纳米卫星,实现分布式协同观测。

结语

国产化电动变倍镜头的崛起,是我国航天工业从“跟跑”迈向“领跑”的缩影。其不仅支撑了载人航天、探月工程等国家重大专项,更培育了从材料制备到系统集成的完整产业链。未来,随着技术创新与场景拓展,这一“国之利器”将持续赋能航天强国建设,为人类探索宇宙奥秘贡献中国智慧。